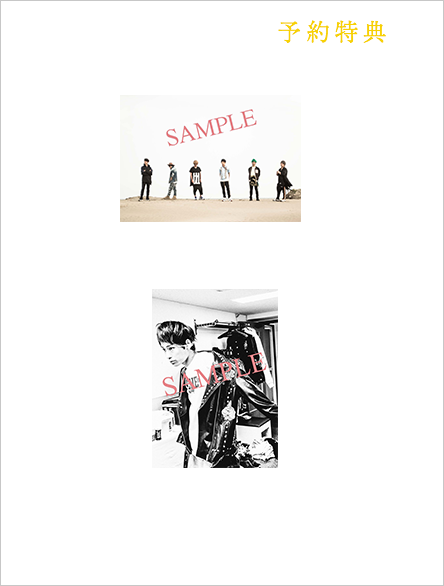

9月17日に締切を終えた「#CONTACT UVERworld×Hirano Takashi」ですが、

受注締切後も予約のお問い合わせをいただいたため、期間限定で追加受注をすることになりました。

下記、店舗にて予約を受け付けます。

【受注期間】

9月25日(火)〜10月8日(月)

【予約可能店舗・online shop】

カドカワストア/蔦屋書店<代官山・函館・梅田・枚方・六本松>/星野書店 近鉄パッセ店/HMV&BOOKS online/HMV/amazon/タワーレコードオンライン/タワーレコード

※代官山 蔦屋書店のみ予約を10月15日(月)まで受け付けます。

※追加受注分につきましては、準備出来次第12月下旬より順次発送となる場合がございます。

今まで見たことのないUVERworldの姿を詰め込んだ

「#CONTACT展 」展示写真一部紹介! to be continued…

撮影/平野タカシ

代官山 蔦屋書店にて「#CONTACT」featuring展 開催中!

8月25日(土)〜 8月31日(金)TAKUYA∞

9月1日(土)〜 9月7日(金)信人

9月8日(土)〜 9月14日(金)真太郎

9月15日(土)〜 9月17日(月・祝日)全員

【場所】

代官山 蔦屋書店 3号館2階 音楽フロア

〒150-0033 渋谷区猿楽町17-5 TEL : 03-3770-2525

全国にて「#CONTACT」巡回展 開催中!

「#CONTACT」巡回展 名古屋・東京に続き、大阪・福岡・函館で開催決定!

ご来場ありがとうございました。

8月8日(水)〜 8月12日(日)

【場所】星野書店 近鉄パッセ店

〒450-0002 名古屋市中村区名駅1-2-2 近鉄パッセ8階

TEL : 052-581-4796

ご来場ありがとうございました。

8月16日(水)〜 8月26日(日)

【場所】HMV&BOOKS SHIBUYA 6階 展示スペース

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-21-3 渋谷 modi 内 5F,6F,7F

TEL:03-5784-3270

ご来場ありがとうございました。

8月29日(水)〜 9月2日(日)

【場所】梅田蔦屋書店

〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3

TEL : 06-4799-1800

ご来場ありがとうございました。

9月5日(水)〜 9月9日(日)

【場所】六本松 蔦屋書店

〒810-0044 福岡県福岡市中央区 4丁目2-1 六本松421 2F

TEL : 092-731-7760

ご来場ありがとうございました。

9月12日(水)〜 9月17日(月)

【場所】枚方 蔦屋書店

〒573-0032 大阪府枚方市岡東町12-2 T‐SITEビル内

TEL : 072-844-9000

ご来場ありがとうございました。

9月12日(水)〜 9月17日(月)

【場所】函館 蔦屋書店

〒041-0802 北海道函館市石川町85-1

TEL : 0138-47-2600

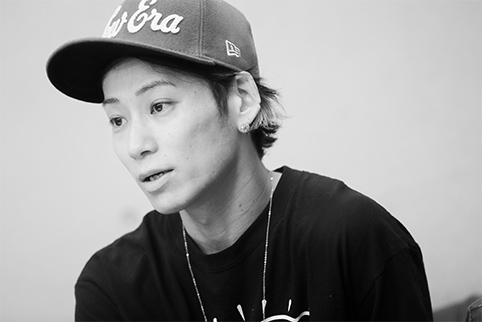

写真家・平野タカシは目を静かに閉じ、自身の心と対峙してみる。“あの”ライヴから24時間が経っても “熱”が褪せることなく、リアルにここに在ると思った。“熱”の正体は、写真家としての衝動であり、感じたものを純粋に写真で捉え伝えたい、という使命感にも似たものだと改めて理解する。あの日──2017年2月11日。彼は、さいたまスーパーアリーナで開催されたUVERworldの通称・男祭り、『KING’S PARADE 2017』の渦中でシャッターを切っていた。それは、ある音楽雑誌から依頼された『男祭り』の1日の密着撮影だった。しかしこのシューティングはフォトグラファーとして近年味わったことがない悔しさを噛みしめてのものでもあった。「席を用意しましたので、ライヴ本番を撮るならそこからお願いします」当日のリハーサル終了後、突然言われた言葉は耳を疑うものだったのである。かつて、各メディアがライヴにフォトグラファーを入れ、複数のスチールカメラとムービーカメラが共存しながら撮影していた時代があった。だが数年前から、オフィシャルフォトグラファーが代表して撮り、その写真を分けるというケースが増えている。そういった流れの中での言葉だった。ただ6人の姿が写っていればいいのであれば、言われた条件でも撮影は可能だろう。けれど、そうやって撮った写真にUVERworldのライヴの臨場感、空気感は宿るのか?温度のない写真が世の中に出ることは、バンドのためになるのだろうか?いくつもの想いが湧いてくる。それでも。「わかりました」、もしくは、「では、本番の写真はオフィシャルフォトグラファーのものでいきましょうか?」単に仕事として、音楽、写真と付き合っている者であれば、こう言ったのかもしれない。だが平野は、それ以上を求めて写真家としてのキャリアを重ねてきた。依頼元の編集者も賛同し、後押ししてくれた。もちろん、時間とお金を費やして貴重なチケットを手にしたオーディエンスとステージに立つUVERworldの邪魔をするつもりはない。ライヴ本番も普通に撮らせてもらえないだろうか?──交渉を経て、前ツラ(ステージから最前列の客席までのスペース)以外の場所からの撮影であればという条件付きで、アリーナでの撮影が可能となる。いつまでも体内に存在する“反骨心”と、真摯に貪欲にクリエイティヴに向かう姿勢、これはUVERworldと平野タカシの共通点でもある。そのスタンスで手にした『KING’S PARADE 2017』の撮影であったが、ここで大きな歯車がゴトリと音を立てて回り始めた。

ライヴ中、アリーナに降りたTAKUYA∞がクルーと拳を合わせながら歩いている。その正面にはカメラを構えた平野が、TAKUYA∞と同じスピードで後ろに進みながらシャッターを切っていく。集中した2人の姿はひとつの演出のようで、観る者の心を激しく揺さぶっていた。ライヴにおいて平野はレンズのピントを合わせる時、被写体の目をポイントとしている。そこに集中してファインダーを覗いていると、莫大な情報が意識野に流れ込んでくる。ライヴ本番が始まってから比較的早い時間で、ある確信がハッキリと像を結んでいた。それは、メンバー個々のリアルな姿に、UVERworldの価値や存在意義がある、ということだった。周りに飾り付けられることを良しとせず、生き様、考え方、価値観……すべての“素”の自分を剥き出しにして、それらをプライドにするため6人は音楽を鳴らしている。2017年の彼らはそういう存在なんだ、平野は思っていた。『男祭り』終演後、声をかけてくるメンバーに応え、カメラを片付けながら、フォトグラファーとしての純粋な“熱”が心に灯ったことを感じていたのである。その感覚は、これまでの彼らから受けていたものとは異なるものでもあった。

平野とメンバーはバンドのデビュー直後に出会っている。レーベルとメディアがUVERworldに可能性を感じ、多くの媒体で取り上げられていた頃だ。思い返せば当時から、迎合することなく撮影スタジオでメンバーが固まっている姿は、飼い慣らされていない者の“群れ”を彷彿とさせたし、近い価値観を持つ人間として好きになった。これ以後も、2010年11月の東京ドーム公演『LAST TOUR FINAL at TOKYO DOME』や、音楽雑誌でのスタジオセッションなど、時間が開きながら写真に収めてきた。それは乱暴に言ってしまえば、日常で流れていく沢山の心地良い景色や、数多く出会う人間的シンパシーを感じるバンド、そういったひとコマに近いものだったのかもしれない。だけれど、『男祭り』で今の6人のリアルを突きつけられた今、認識は大きく書き換えられ、平野にとってUVERworldは特別な存在になった。特に彼らのライヴに“接触”することに関して数年単位で空白だったことで、その時間分のバンドの前進が一気に流れ込んできたのも、いい意味での驚きになっていた。

ライヴ後、時を経ても薄れることのない“熱”の正体を、写真家としての衝動だと理解した平野の中で、ひとつの想いが急速に形になる。写真に残せる立ち位置に居てカメラを持っているのは自分なのだから、今のリアルな彼らを写さなければいけない。そして惹かれたのは6人の真実の姿だ。照明やシチュエーションでの演出は必要ない、本当のドキュメンタリーを写真として切り取りたい。人と向き合い、有りの儘の姿をフィルムに焼き付けていく自身のドキュメンタリー作品に平野は『#CONTACT』と名付け、第1弾としてUVERworldを被写体に決める。その提案をするとメンバーもスタッフも面白がり、正面から受け入れてくれた。それからは、スケジュールの調整が付いたライヴ会場に足を運び、ファインダー越しに6人と向き合っていくことを重ねてきた。こうした始まりだったため当初は、いつか個展などなんらかの形で多くの人に観てもらう機会を作れたらいいな、くらいの想いでおり、発表の時期や形態は具体的に描いてはいなかった。音楽シーンのトップを走るアーティストを撮影する中で、使用先を決めずにセッションを重ねることもまた異例のスタンスだ。

“CONTACT”という言葉には“接触”という意味がある。撮影を続ける中で、このタイトルにいろいろな意味が付加してくる予感を感じつつ、まず平野の頭にあったのは 写真用語の“CONTACT SHEET”だ。CONTACT SHEETとは写真フィルムを印画紙に圧着し露光、原寸で現像したもので、そこには撮影したすべてのコマが焼き付けられる。通常、CONTACT SHEETをルーペで拡大しつつ、“コレ”という1枚を選び、本格的に紙焼きをする。例えば、1本で36コマ撮れる35mmフィルムを焼き付けたCONTACT SHEETがあったとして、そのうちの10枚が“OKカット”として選ばれるとする。ただ、その採用写真の10枚の前後のコマにも被写体の心の動きがあり、ストーリーが存在する。その心の動きや刻まれたストーリーに本当の人間性が滲んでもいる。これらを割愛せずに撮ったコマすべてを残していくようなドキュメンタリー写真。それが、“素”の自分にプライドを持って音楽を鳴らしているアーティストの一番格好いい姿を捉える手段だと、考えたのである。

実際、撮影回数を重ねていくと、ステージ上はもちろん、楽屋を出てステージ袖に辿り着くまで、楽屋で楽器を弾いている横顔、衣裳を羽織り楽屋での最後の一呼吸を終えた瞬間……あらゆるところにリアルなストーリーが存在していた。そういった瞬間を切り取った写真を見せると、TAKUYA∞、彰、克哉、信人、真太郎、誠果がそれぞれに『#CONTACT』の意図を汲み取り、同じ目的の上で“接触”を重ねるようになってくる。すると6人からよりリアルな“返り”があり、彼らの心の核の部分に接することができた。

同時にライヴという場所は、メンバーが全身全霊を注ぐ聖域である。そんな空間で、人間性の奥に踏み込んでいくことは甘いものではない。会場に向かう途中、重くのしかかる何かの存在を感じる。それが心と足取りを引っ張ることもある。フォトグラファーとして、俯瞰の立ち位置に居る“傍観者”ではなく、“接触”し、媚びることのない“群れ”と交わると、少しでも隙があれば排除される。1枚1枚、真剣に、純粋に、シャッターを押していく。そうすることで初めて、巻き上げレバーを動かして次のコマへ進める。想いの純度の高さだけで『#CONTACT』を未来へ運んでいった。当然のように、コンセプトを汲み取ってもらえた上でもシャッターを押しにくいタイミングがある。それでも、その瞬間を残すことが必要だと思う気持ちがあるのなら、問われるのはシャッターで刻むだけの純粋さと勇気、だった。この時間の繰り返しは、平野自身を“原点”へと返らせてもくれた。メモリ容量が残っている限り撮り続けられるデジタルカメラとは違い、フィルムで撮影していた頃は、用意してきた本数分しか撮れず、1本1本に費用がかかっていた。さらに1枚でもタイミングを外すと1本36枚の写真が成立しない。だからこそピントがなかろうが、暗かろうが、自分が信じた瞬間に指を動かしシャッターを切ることが、唯一の自分の価値だった。そのことをもう一度心に刻めたのは、大きな収穫だった。

UVERworldは一番大切なライヴという場所で、踏み込むことを容認してくれる。平野タカシも、氷室京介、矢沢永吉、YOSHIKI、吉川晃司……多くのアーティストが彼のライヴ写真を認めてきた、その評価とキャリアをチップとしてBETして『#CONTACT』を紡いでいった。そして、雪山に写真を撮りに行く、というTAKUYA∞の言葉を受け、平野もタイミングこそ少しずれたものの、雪山に登り、TAKUYA∞とUVERworldを想ってシャッターを切るなど、表現を介して心を重ねてきた。

こうしたセッションを重ねてきた道中で、『#CONTACT』のコンセプトに賛同してくれる人が現れ、写真を発表する機会を設けることになった。ひとつは、写真展『#CONTACT』、そして『#CONTACT UVERworld×Takashi Hirano』の出版だ。いずれのプロジェクトも、平野が中心になって進めていった。『PREMIUM BOX』についてもパッケージ、プリント、ルーペ、フィルムシート……すべてが『#CONTACT』を体感してもらうために必要なものだった。コンセプトに添ったものを形にするために。関わってくれるスタッフとの“接触”にはぶつかることも、理解し合うことも、笑うこともあり、そんな作業が今も続いている。

写真展『#CONTACT』では、新しい“接触”から大いなる刺激ももらった。それはクルーの声だ。足を運んだライヴ会場で、UVERworldと彼らのファンであるクルーとの深く太い絆の存在は体感してきた。クルーは生き方や、物事の考え方、こういう時どうしたらいいのだろう?という岐路に立った時の決断のし方……日常の様々な場面に6人の生き様を投影している。だからUVERworldが発信するものを理解しようとしている。例えば、『#CONTACT』において、写真をモノクロで表現しているが、それは、モノクロ写真は一番情報が多いと信じているからだ。それに対して、“カラー写真はないんですか?”という質問は一度もなかった。そういったクルーとの接触を通して、平野は、UVERworldと彼らの絆の中に足を踏み入れたと感じ、写真を通してリアルなメンバーの姿を観てもらいたい、と改めて強く思ったのだった。

『#CONTACT』の持つ意味合いが大きくなる実感を携えて、平野は締め切りギリギリまで撮影を続けていた。2018年8月7日のアイプラザ豊橋講堂。レンズ越しに見るTAKUYA∞は調子が悪く見えた。すると、彰、克哉、信人、真太郎、誠果が己の役割を全うした上で、パフォーマンスでもってカバーする。その姿を目の当たりにして、デッカクなったUVERworldという群れの中心に居る6人は、一人ひとり“個”として自分の足を立ちながら、群れを守っているんだと感じた。彼らは血のつながり以上の切り離せない存在で結ばれていて、運命のもとに居る6人だと確信もできた。そしてそれがバンド本来の純粋な姿なんだとも思えた。

2018年9月5日。平野タカシは『#CONTACT UVERworld×Takashi Hirano』に封入する写真をすべて仕上げ終わった。誠実に、純粋に、真摯に。ずっと自分に言い聞かせながら続けてきた作業が一段落した瞬間、湧き上がってきた想いは、2017年2月11日に『KING’S PARADE 2017』を録り終えた瞬間の感情にとても似ていた。それは、何ひとつブレることなく『#CONTACT』を形にできたということの証だと感じることができた。ここに収められた写真が、UVERworldのリアルを伝えるものとなり、そして、この先必ずもっと大きな存在になるメンバー6人へのメッセージになればいいな、と、ふぅっと一呼吸ついてから、平野は思った。

そして、UVERworldはこの瞬間も未来へと進んでいる。今回、パッケージとして形にできたのは、賛同してくれた人が居たからであり、長い道の途中に置いたひとつのマイルストーンのようなものだ。6人との緊張と喜びに満ちた写真を通した関係が続く限り、有りの儘の姿を撮り続けたいと平野は考えている。海外では、ひとりのフォトグラファーがあるアーティストを撮り続け、写真展などを開くことで自身が切り取ったアーティストの姿をファンに見せる、というケースは多々ある。だが日本の、しかもシーンのトップを走るケースとなると、まだ稀だ。それを快諾してくれるメンバーとスタッフに感謝しつつ、平野タカシは未来の希望を見ている。そういった意味で、“CONTACT”の前に付く“#=ナンバー”は、#1という意味を含んでいるのかもしれない。

2018年9月6日 文・大西智之

写真というのは正直なものだ。なにしろ単純にその瞬間の現実が切り取られるのみならず、撮る側と撮られる側、双方の気持ちまでもがそこに反映されてしまうのだから。そこに邪念があれば浮かび上がってきてしまうし、お互いが本気で対峙しあっているかどうかも露呈してしまう。

UVERworldのTAKUYA∞と、写真家の平野タカシ。深い次元での共鳴を認めてはばからない二人に共通しているのは、どちらも常に本気で、嘘やお世辞が上手くないというところだ。彼らが出会ったのはUVERworldがデビューしてまだ間もない頃のこと。取材に次ぐ取材、撮影に次ぐ撮影という日々を過ごしていたTAKUYA∞にとって、平野は当然ながら〈日々に出会うたくさんの撮影者のうちの一人〉にすぎなかった。

「当時は365日、何かしらの〈はじめまして〉があって、カメラマンともたくさん出会ってきましたけど、それっきりで終わってしまう人というのも多いし、忘れてしまった人たちのほうが絶対的に多い。そのなかで憶えているのは、実はほんのひと握りで。で、どういう人を憶えてるかといえば、やっぱりパンチのきいた人なんです(笑)。しかも、ごくまれに、自分たちと同じ種類の人間だと思える人、強いクセを持ってる人と出くわすことがある。平野さんはまさにそういう一人だったんです」

瞬間的に芽生えた同族意識。しかしTAKUYA∞の平野に対する第一印象は、かならずしも好ましいものではなかったようだ。

「平野さんはなんか、他のカメラマンと比べると僕らへの対応が乱暴やった(笑)。しかも〈じゃあ最後にあと7枚撮ります〉とか言っておきながら5回しかシャッター切らなかったり、逆に10枚撮ってみたり(笑)。ただ、不思議なもので、礼儀正しくてすごく手際良く撮影を済ませてくれた人のこととかって、逆にあんまり憶えてないんです。ところが平野さんとは、初対面の時に携帯電話の番号を交換してたりもする。変な話、僕、たまたま出会った見知らぬファンと番号交換することとかもあるんですね。しかもそれは、決まってクセが強くてむしろ鬱陶しいやつ(笑)。そういう人というのは、自分の人生を豊かにしてくれるものだと思ってるんです。おそらく平野さんに対しても、そう感じさせられた部分があったんだと思う」

TAKUYA∞の発言にもあるように、被写体と撮影者の関係は継続性が約束されているものではない。なにしろ人間同士のことだから相性の良し悪しのようなものもあれば、たまたま一度だけスケジュールが合わなかったがために、以降ずっと疎遠になってしまうような場合もある。TAKUYA∞と平野の場合も、実はそうだった。デビュー当時からの数年間はそれなりに密な関係にあったものの、両者が顔を合わせる機会は徐々に減少。そして長いブランクを経ながら、二人は偶然の再会を果たすことになる。それは平野が氷室京介のラスト・ツアー、『KYOSUKE HIMURO LAST GIGS』の撮影で各地に赴いていた2016年春の出来事だった。彼は次のように振り返っている。

「たまたま品川駅で出くわしたんです。キオスクで買い物をして振り返ったら、そこにTAKUYA∞がいて。彼との関係はむしろ、それ以降のほうが親密なものになっていますね。で、翌年の2月、さいたまスーパーアリーナで『男祭り』というのがあるのを知って、その時に久しぶりに撮らせてもらったんです。ただ、その時は雑誌用のドキュメンタリー的な撮影だったので、リハーサルや楽屋裏の様子を収めることがメインで、残念なことにライヴ本編はステージ前から撮らせてもらえなかった。映像収録用のカメラもたくさん入ってましたしね。だから正直、その時は少々腹も立ったけど、結果的にはそれが良かったんです。

なにしろあのすごいライヴを、客席からの距離感で観ることができたわけで。正直、あんなライヴ、あんな光景は目にしたことがなかった。かつて撮っていた頃の彼らとはまるで違っていた。ぶっちゃけ、デビュー当時は、このバンドが売れるとは思ってなかったんですよ。まあ俺、あんまりそういう勘がいいほうではないんだけど(笑)。そんなバンドが、疎遠にしていた10年という経過のなかでこんなにもすごいライヴをやるようになっているのか、と驚かされて。それで終演後、TAKUYA∞に会いに行って、ハグをして〈10年間、ありがとうね〉と言ったんです。すると彼は〈なんか、終わるみたいやな〉と笑って。そのやり取りをした瞬間に、また何かが始まった気がしたんです。彼らには譲れないプライドがあって、俺にも当然プライドがあって、ものすごいライヴを観させてもらって……そこでなんか、すごく運命を感じてしまって。彼らをもっと観たい、もっと撮りたい、ちゃんと残していきたい、という気持ちになったんです」

平野はまた、ライヴこそがバンドの生命線だとも語る。

「やっぱりライヴがカッコ良くないと。たとえば、自分を騙しだましステージに立っているような人たちの姿も、俺は目にしてきた。もちろんクオリティを維持したり高めていったりするために、そういうことが必要な場合もある。だけど彼らのライヴからは前に出ていこうという姿勢、そのために自分たちを律する精神力の強さを感じさせられる。だからライヴというのは彼らにとっての生命線だと思うし、そこでの生きざまをしっかりと写真に収めるんだという使命感が湧いてくるんです。いつだろうと、どこだろうと彼らは必死。だからこそ撮る価値があるし、いろんな人たちが撮りたがる理由もそこにあると思う」

本気と本気。プライドとプライド。必死さと必死さ。それがぶつかり合うからこその関係性がこの両者にはある。平野はまた、TAKUYA∞個人について次のようにも語っている。

「普通に、男としてリスペクトしてますよ。何より姿勢がカッコいい。俺、自分がよく撮ってるミュージシャンの音楽を聴く場合でも、基本的に歌詞には耳がいかないことが多いんですね。ただ、このバンドの音楽の場合は違う。勝手に刺さってくる言葉というのがあるし、共感をおぼえる価値観というのがある。そこで自分よりも年下である彼の生き方自体に、すごく敬意をおぼえるようになったんです。だからこそ一緒にいる、と言ってもいいと思う。要するにTAKUYA∞には、俺が欲しいものがあるわけです。同時に彼は、実は弱い気持ちをすごく持ってる男でもあると思うんです。で、自分でもそれをわかってるからこそ、それを潰していこうとする。俺にもそういうところがあるから、よくわかる。ただ、それ自体は簡単なことなんです。要するに自分が弱いと思ってるところ、嫌だと思ってることと向き合って、それをやっていけばいいだけのことなんで」

こうした指摘に対してTAKUYA∞は「今では自分自身、強くなれてると思うんだけど」と前置きをしつつも、「昔の僕を知ってる人だし、他のカメラマンは入ってこないようなところまで踏み込んでくる人だから、確かに弱い部分もだいぶ見られてるんやろうな」と認めながら笑う。とにかく、偶然にも二度目の出会いを果たした二人が、かつてとはまるで次元の異なる共鳴で繋がっていることは間違いない。ちなみに平野がごく最近撮影したもののなかには、先頃リリースされた『ALL TIME BEST』のジャケット写真や、同作に伴う6人のポートレートなどがある。そして、やや意図のわからないところのあるこのジャケット写真についても、実は深い意味がある。平野は、この風景写真は彼からバンドへのラブレターなのだと言う。

「TAKUYA∞が雪山に写真を撮りに行こうとしてるという話が伝わってきて、俺も一緒に行きたいなと思ったんだけども、スケジュールの事情でそれが叶わないということになって。結果、微妙にちょっとずれたタイミングで自分だけ違う場所に足を運んでみたんです。そこで、彼らのことを思いながら写真を撮る、ということをしてみた。完全にもうラブレターみたいな世界ですよね(笑)。それぐらい写真ってスウィートなものなんですよ。好きじゃないと撮れない。嫌なやつなんかホント、撮れないですから。自分として残すべきだと思えるものだけを撮りたいし、それが目的というか、俺自身の存在意義でもある。それを失くしたら生きていかれへんですよね。1枚1枚のライヴ写真にしても、俺からすれば、彼らに対しての、10年後に対してのメッセージなんです。だから残してあげたい。カッコ悪い部分すらも含めてね。今の瞬間を切り取って、それを過去としてパッケージできるようにしてあげたいんです」

こうした平野の言葉に頷きながら、TAKUYA∞は次のよう発言している。

「僕らが何故、ベスト・アルバムのジャケットにあの写真を選んだか。そういうところも追いかけてみて欲しいな、と思うんですよ。今やインスタグラムとかでもすごく綺麗な写真がいっぱい目に飛び込んでくるし、実際にはないものだってCGとかで作ることができる。視覚的に派手なもの、綺麗なものというのがいとも簡単に手に入るじゃないですか。でも僕は、平野さんがわざわざ雪山まで行って自分で撮ってきた、というところにすごくブルースを感じるんです。すごく愛がある。そこを僕は大事にしたい。ただ純粋に美しい写真をジャケットにするというのもいいけど、僕たちの音楽を知っている人が、僕たちに対する想いをもって撮ってきてくれたものを作品の“顔”にしたかった。そういう僕たち自身の想いまでをも追いかける楽しさというのが、このバンドを好きでいてくれる人たちにはあるはずだと思う」

TAKUYA∞は「この人は何故この写真をこういうふうに撮ったのか。そういうふうに追いかけたくなる人はあまりいない」と言いながら、平野がそうした気持ちを駆り立てられる数少な対象であることを認め、だからこそこの場に掲示される写真のひとつひとつに、「この写真が何故、選ばれたのか」を考えて欲しいと語る。そして平野に対して、次のようなエールを送ってみせた。

「年数が経ってくるにしたがって、怒ってくれる人、こっちの領域にずかずかと踏み込んでくる人というのは少なってきてる。ただ、そうなってくると写真も面白いものが撮れなくなってくる。細かいところに気を遣ってくれるカメラマンもいてくれるし、それも優しさだと思うけど、僕、平野さんにはそういうことをまったく求めてなくて。正直、〈おいおい、今、ここに入ってくんなよ〉と言いたくなることもあるし、腹立つこともありますよ(笑)。ただ、数年後にその写真を目にしたら、他の人じゃ絶対に残せなかったものを残してもらえてたんだな、ときっと感謝できると思う。だからもう、今のスタイルのまま平野さんにしか撮れない写真を撮り続けて欲しいなと思う」

ひとつだけ断っておくが、平野タカシという写真家は乱暴でデリカシーに欠ける人間などでは決してない。むしろその逆だといえる。そして彼自身も次のように認めている。

「実はいつも、すごく緊張しながら撮影現場に向かっていて、ライヴ撮影の前もヤバいくらいガタガタしてたりする。要するに、そこで俺が俺であれているか、ということがすごく問題で。そうあれていないと、彼らと真摯に向き合っているということにはならないはずだから」

自分が自分であれているか。考えてみれば、UVERworldの音楽を通じてTAKUYA∞が発信し続けてきたのも、そうした自分自身への問いかけではなかっただろうか。ありのままの自分をさらけ出しあいながらお互いの現在を映し合うこの二人の関係には、ある種の羨ましさと嫉妬めいた感情をおぼえずにいられない。

取材・文/増田勇一